どうも、ばんぞうです。

今日は、サビキ釣りの基本について全てお話します。

主にビギナーの方に向けて、ステップで解説していくので

みたいな疑問は、すべて解決すると思います。

ぜひ、最後まで読んでいってください。

あと、網羅的に書いたので、すごく長いです。。。

ちょっと下にある「目次」から気になるところだけ読んでもらってもいいと思います。

道具編1:安く売ってるセット品は使える?

釣具屋さんでよくあるサビキ釣りセットでもOKです。

セットは安く全部揃うので、とりあえずやってみたいという方には良いと思います。

問題なく釣れますよ。

ただし、長く使うつもりなら話は別。

セット品のリールやロッドは質が悪く、サビキ釣り以外に、ほぼ使い道がありません。

セット品は初期費用こそ抑えられますが、コストパフォーマンスは悪いと思います。

できれば、それぞれ揃えることをおすすめします。

道具編2:サビキ釣りに最適な釣竿(ロッド)について

サビキ竿といえば、3.6メートルの2号の磯竿が一般的。

セット品も大抵そうです。

もちろん、それで良いのですが、僕は初めての人にこそルアーロッドを推したいです。

ざっくり言うと扱いやすいんです。

で、どんなロッドを選べばいいかですが、

シーバスロッドの8フィート~9フィート(2.6メートル前後)がおすすめです。

お子さんが使う場合は、7フィート~8フィート(2.3メートル前後)でも良いと思います。

ロッドについてより詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

↓↓↓

サビキ釣りだけなら、そんなに高価なものはいりませんが、上記2本の竿(リバティクラブ/ルアーマチック)なら比較的長く使えると思います。

道具編3:サビキ釣りに最適なリールは?

リールに関しては2500番あたりの大きさを選ぶのが無難です。

ただ、もっと小さくても大丈夫なので、使うのが女性や子供の場合、軽さ重視で2000番でもOKです。

グレードに関しては高ければ高いほど良いです。

吊るしの1,000円台のリールでも釣れますが、糸の巻き込みなどトラブルも多く、すぐ壊れます。

有名メーカーの5,000円クラスだとそこそこ快適に使えます。

今後いろんな釣りにも使いたい。長く使えるものがいい。という場合はこのくらいのグレードだと間違いないです。(サビキだけだとオーバースペックです)

↓↓↓

c3000というのは2500番のボディに3000番のスプールがついているモデルで、太い糸が使えたり、たくさん(長く)糸が巻けるメリットがあります。

ちなみにこの機種に関してはこちらでインプレしています。

↓↓↓

道具編4:サビキ釣りに使う釣り糸(ライン)は?

極端に太いとか細いでなければ、何でも使えます。

サビキ釣りだけなら3号のナイロンラインで良いでしょう。

「船用」「道糸」とか書いてあっても、問題なく使えますよ。

また、ナイロンラインは結構な消耗品ですので、安いもので構いません。

上で紹介しているCN500は、ちょっと特殊なナイロンラインですが、たっぷり使えて値段が抑えめなので、僕も良く使います。

100均のダイソーにも売ってるので、それでもOKです。

道具編5:サビキ釣りの仕掛けについて

サビキの仕掛けも色々あります。違いや選ぶポイントを順にお伝えします。

基本的に高いものの方が釣れる…んですが、ぶっちゃけ安いのでも釣れます。

釣るシーズン(アジの大きさ)にもよりますが、3号・4号あたりを中心に何種類か持っておくと良いと思います。

僕は、上の写真のように安物のサビキを揃えています。十分釣れます。

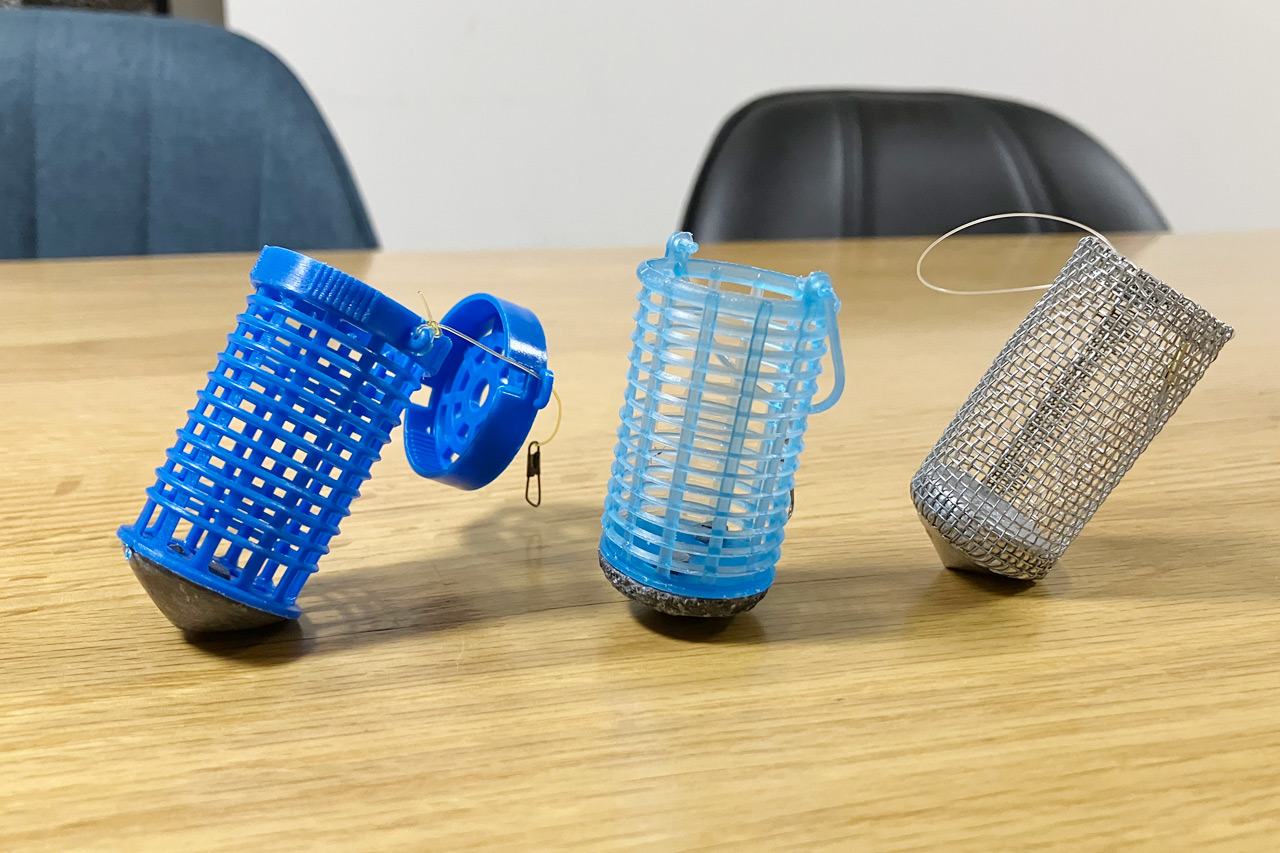

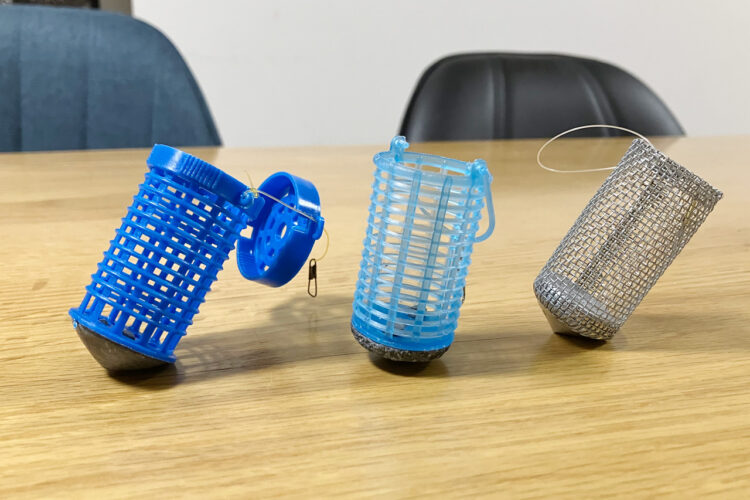

道具編6:コマセカゴについて

水深が深くなければ、普通の青いプラかごで大丈夫です。

そうでない場合や、より釣果を伸ばしたい場合は、次のようなカゴも検討してみてください。

鉄ドン

鉄でできたサビキかごです。重いので底まで一気に沈みます。

水深が深い時や流れが早い時に使うと便利です。

天秤カゴ

カゴの先に天秤という名前の針金がついたものです。

天秤の先端に、餌をつけた「おまけ針」を装着し、ガシラ(カサゴ・アラカブ)などの底物も同時に狙う仕掛けです。

刺し餌に大型のアジが食いつくこともあるので楽しいです。

注意点は根掛かりのリスクが増えることです。

ロケットカゴ

下カゴではないですが、便利なので紹介します。

カゴというよりはケースで、窓の大きさを調整できるので、撒き餌の放出量を調整できます。

アミエビを少しずつ出したいときや、深場で使うときに便利です。

準備編:仕掛けのセットや糸の結び方について

いよいよ、仕掛けのセッティングです。

仕掛けは

の順に接続します。

それは分かるんだけど、糸の結び方がねぇ

そう、ビギナーの方にとって、鬼門はサルカン(金具)に糸を結ぶ工程ですね。

ひとつだけ、ダブルクリンチノットという簡単な結び方を覚えてください。

もし、マスターできなくても大丈夫です。

普通に片結びを何回もして取れないようにすればOKです。

釣り専用の結び方じゃなくても魚は釣れます。

実釣編1:釣り方、誘い方のコツ

基本的には

- STEP1仕掛けを沈める

なるべく目的の深さまで素早くまっすぐに。

- STEP2竿をあおってしゃくる

カゴのエサを放出させる。

- STEP310秒待つ

反応がなければもう一度STEP2へ。

魚がいれば、10秒あれば何かしらの反応があるので、長々と待つ必要はありません。

反応がないのは、

のどちらかです。

エサを切らさないよう撒き続けながら、タナを探ってみてください。

初心者の方はエサを撒く量が少ないことが多いです。

アミエビを詰めてから撒き終わるまで、概ね1サイクル3分くらいで、どんどんエサを投入してください。

なお、アジは底付近にいる魚なので、一通り全層探ったあとは、底中心に狙う方が良いです。

実釣編2:釣れたあとどうするの?

掛かってから、保存するまでの一連の動作について説明します。

ある程度準備も必要なので、イメトレしておいてください。

掛かったあとの釣り上げ方

1匹掛かって、竿にプルプルという振動を感じたら、すぐリールを巻いてください。

アワセ(魚の口に針を貫通させる動作)は不要です

巻き速度は普通で良いです。あまり急いでゴリゴリ巻くと、アジの口が切れてしまいます。

また、しばらく待って2匹目3匹目が掛かるのを狙おう。みたいな解説もありますが、僕は最初のうちは1匹ずつ確実に取るようにした方が良いと思います。

魚をとるのにもたついても時間のロスですし、複数掛かったまま放置してしまうと仕掛け絡みのリスクが急増するからです。

針の外し方

サビキ釣りの針は小さいので、手で簡単に外せます。

慣れれば片手で針だけ持って振ってとることができますが、慣れないうちは針が自分に刺さるリスクがあるので、魚体を持って外す方が良いと思います。

フィッシュグリップ(魚掴み)や、捨てても良いタオル、軍手を用意しておくとやりやすいです。

僕はサビキで、針外し器はあまり使いません。

締め方・保存の仕方

針から外したらすぐに、氷でキンキンに冷やした海水にドボンします。

この方法を「氷締め」といいます。

30cm未満の魚なら、しっかり氷締めしておけば、血抜き等の必要はありません。

氷をケチってぬるい状態になるのはNGです。

最悪、アニサキス症やヒスタミン中毒など食中毒の原因になりますよ。

この方法なら数日はお刺身でいただける鮮度をキープできます。

仕掛けの再利用にについて

サビキ釣りの仕掛けは基本的に使い捨てです。

ある程度使ったものは、パッと見で大丈夫そうでも、糸(ハリス)がヨレていたり、針先が鈍っていたりします。

でも、明らかにまだ使える場合。たとえば、

「すぐ仕掛けの号数が合ってないと判断し、魚がかかる前に引き上げた」

みたいなケースです。

その時は、スプールシートというものに巻き付けましょう。

スプールシートは100均(ダイソー)にも売っています。

実釣り編3:サビキ釣りに最適な場所やシーズンは?

サビキ釣りの釣果は「いつどこでやるか」に大きく左右されます。

地域性もあるかと思いますが、一番間違いないのが夏です。

夏の早朝にやれば100%に近い確率で釣れます。

逆に、冬はほぼ釣れません。

めちゃくちゃ場所を選びますし、沖目に投げる遠投サビキじゃないと釣れないので、初心者には厳しいです。寒いし。

僕のよく行く近畿・北陸エリアだと・・・

大体5月の後半から豆アジが釣れはじめ、夏はサバ交じりで子アジが大量に釣れる。

で11月くらいにかけて数は減るけど、型は大きくなる。

みたいな感じです。

釣り場に関しては、地元の釣り具屋さんで聞けばOKです。

お子さん連れでやるときは、安全面を考慮して、なるべく海釣り公園など柵ありの場所ですることをおススメします。

ちなみに、海釣り公園はサビキ客が多く、常にエサがまかれている状態なので、魚の寄りが良く、釣果が安定しやすいメリットもあります。

—

さあ、ここまで押さえたら、サビキ釣りの知識は十分です。

時期を外さなければ、ほぼ確実に釣れるでしょう。

あとはフィールドで実際にやってみてください。

enjoy!

追記。サビキ釣りであると便利な道具について

必須ではないですが、本編で紹介できなかったあると便利な道具についてお話します。

吸い込みバケツ

下かごサビキにおいて、圧倒的に手返しが良くなる道具です。

また、事前にアミエビの解凍も必要ないのも嬉しいです。

使い方は、

- ステップ1アミエビを入れ、海水を注ぐ

しゃばしゃばになったアミエビ液ができあがる

- ステップ2バケツ中央のくぼみにカゴを入れ、ゆっくり引き上げる

自動的にアミエビがカゴに詰まる

手も汚れないし、お子さんでも自分でエサを詰められます。

ウミホタル

夜にサビキ釣りをするときにこれを付けると、プラスアルファの釣果が期待できます。

これなしでやるとゼロという日もあるので、なるべく付けましょう。(普通のケミホタルでも可)

使い方は、サビキ仕掛けと道糸の間に入れるだけです。

水中集魚灯

上記ウミホタルの強化版?です。確実ではないですが、小魚を寄せることができます。

使い方は、狙いの棚より上に沈めて点灯させるだけです。

通常、海面から1~2メートルの所で良いかと思います。

こちらの記事で詳しく紹介しているので、興味があれば見てみてください。

↓↓↓